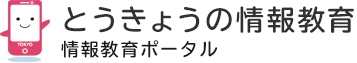

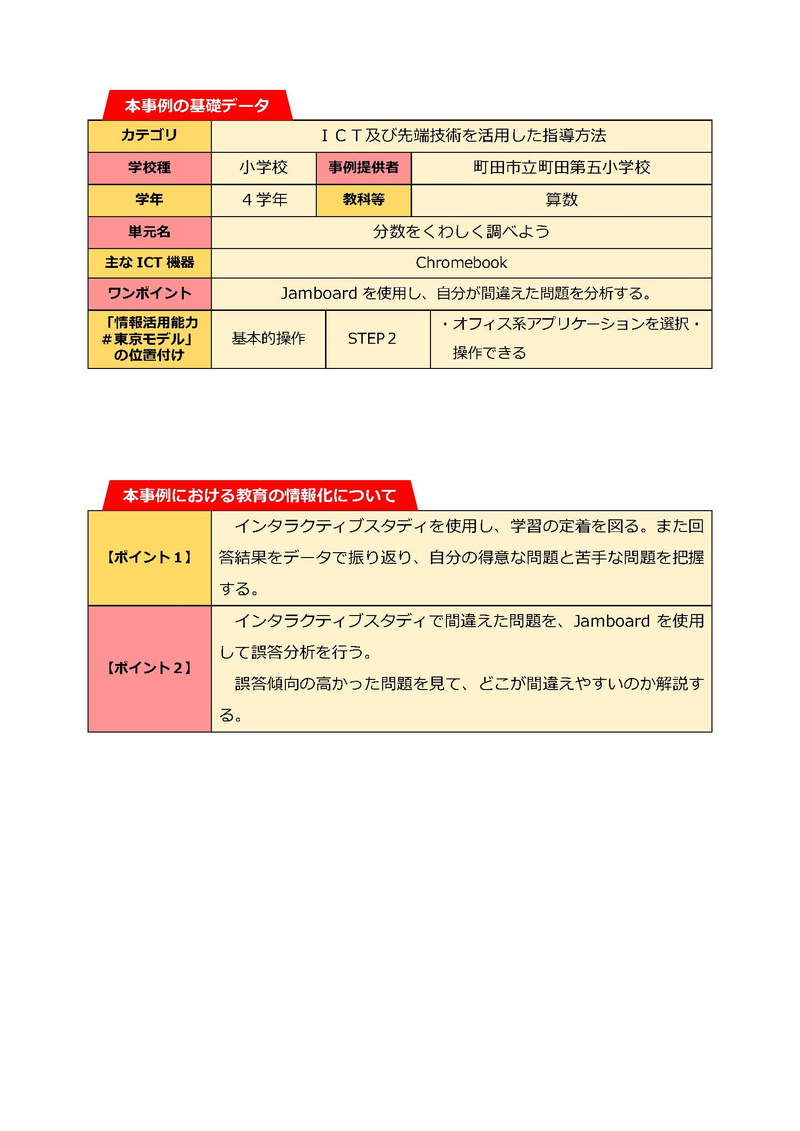

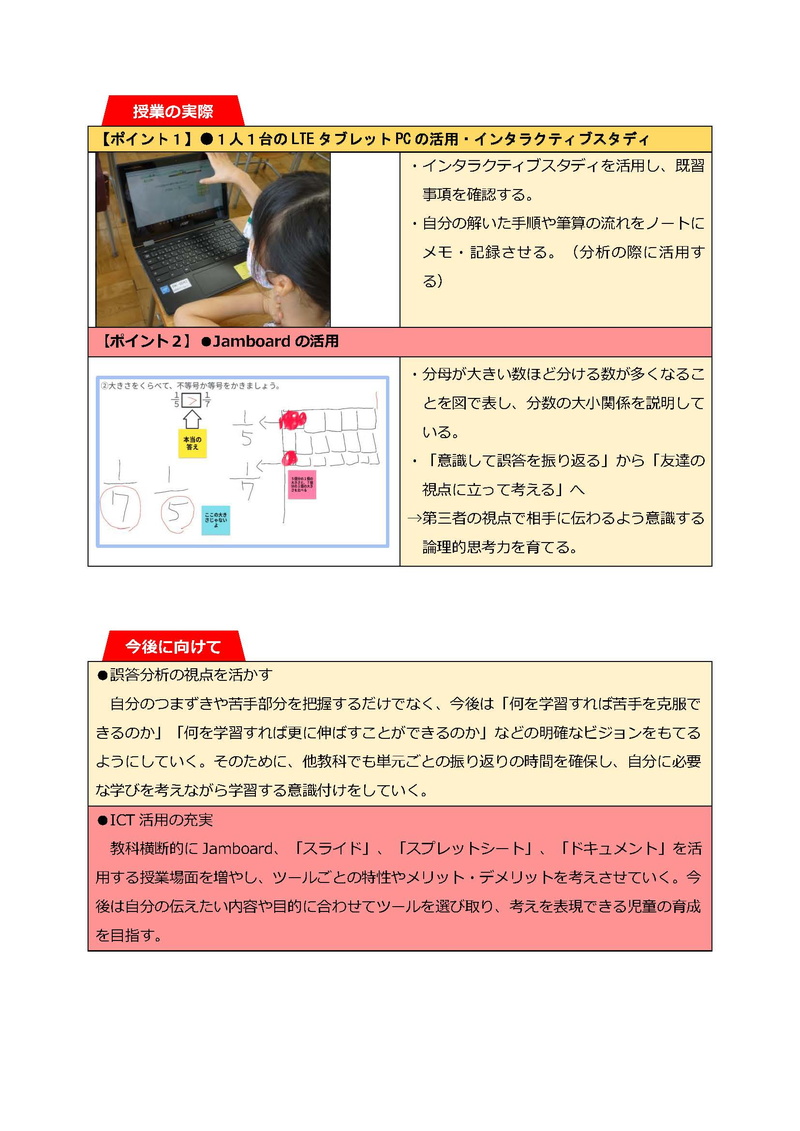

No.60 分数をくわしく調べよう

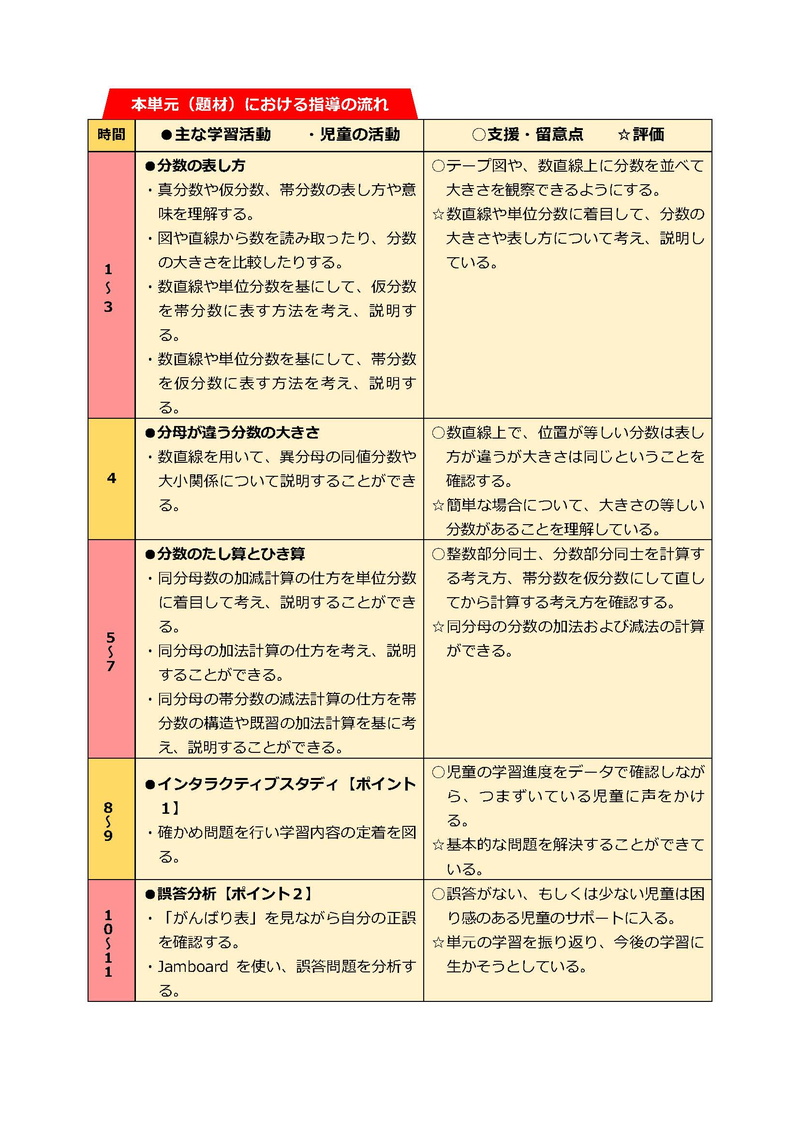

Jamboardアプリを使って、自分が間違えた問題を分析し、まとめることで、単元の学習を振り返り、今後の学習に生かす。

事例ファイル

サムネイルをクリックすると拡大版が表示されます。

YouTube

-

自分のつまづきや苦手な問題を振り返ろう

おすすめの事例

-

No.360 R6生成AI研究校指導案(数学)

#算数・数学#生成AI

・大学の難しい過去問などを用いて、自力で解くグループと生成AI に解かせるグループで対決を行う。 ・正解にたどり着くスピードを競いながら、プロンプトの工夫を学ぶ。

-

No.342 【研究校事例】令和6年度情報活用能力育成研究校事例

#算数・数学#アプリケーションソフト#情報活用能力の育成

情報活用能力デジタル教材を用いて、どうすれば自分の考えが相手に効果的に伝わるかについて考えたのち、動的な数学ソフトウェアを用いて、四角形の各辺の中点を結んだ四角形が平行四辺形になることについて気付き、 インターネットや教科書等を使って、タブレット上に分かりやすくまとめて、クラスで共有する実践事例です。

-

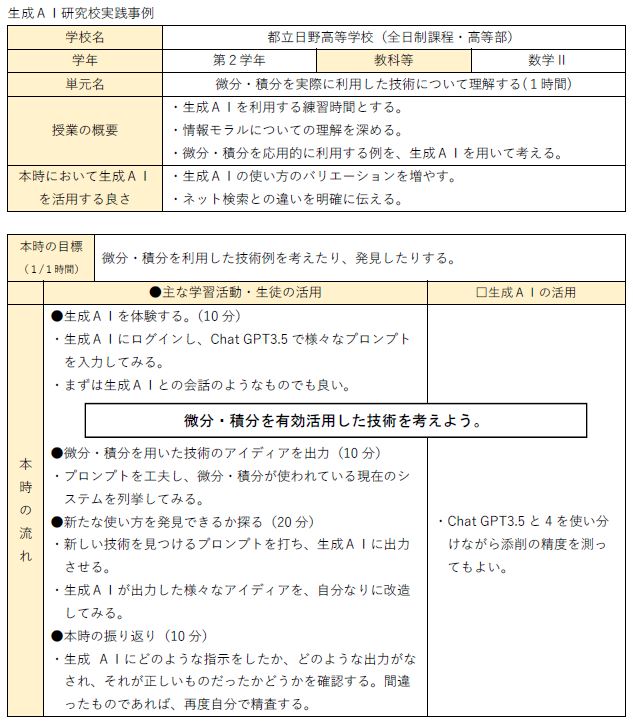

No.327 微分・積分を実際に利用した技術について理解する【都立日野高等学校(全日制課程・高等部)】

#算数・数学#生成AI#情報モラル

・生成AIを利用する練習時間とする。 ・情報モラルについての理解を深める。 ・微分・積分を応用的に利用する例を、生成AIを用いて考える。

-

No.310 (デジタル教材活用事例)インターネットを使ってニュースの読み比べをしてみよう。【C4-2】

#算数・数学#Officeアプリ#情報活用能力の育成#情報モラル

問題の設定・収集の計画・データの収集・グラフの作成・まとめまでをグループ活動で行う学習で、データを収集する前に、発信元や信ぴょう性を考えることについて学ぶ場面での活用事例です。

-

No.243 学びのアップデート第20号

#その他#学びのアップデート#付せんアプリ#デジタルリテラシー#情報モラル

ネット上の画像の引用方法、情報モラル教育、授業で活用できるアプリなどを紹介しています。

-

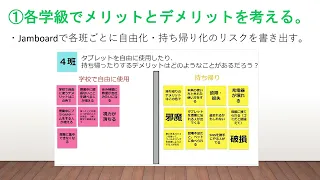

No.233 タブレット端末持ち帰り・自由化のルールを決める

#その他#付せんアプリ#情報活用能力の育成

中学校・全学年・特別活動での情報モラルの実践事例です。生徒が全員参加してタブレット端末の持ち帰り・自由化のルールを決めます。

-

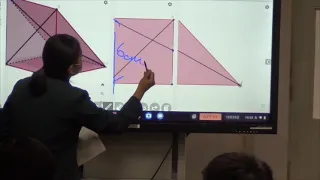

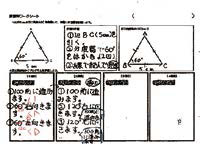

No.232 5章 相似な図形 2節 平行線と比 1 三角形と比

#算数・数学#アプリケーションソフト

中学校・第3学年・数学科でICTを活用した実践事例です。Classroom classroomで自身の実態にあった問題を選択し、Geogebraを活用し、他の生徒が視覚的に理解できるように解答を考えます。

-

No.220 それって大丈夫?危険かどうか考えよう

#その他#付せんアプリ#情報モラル

小学校・第6学年・特別活動でオンラインのゲームの事例からインターネットで起こる危険性を考える実践事例です。共有ソフトを活用して、インターネットを安全に使うための意見や考えを共有します。

-

No.219 未来を守ろうエコ大作戦

#総合的な学習・探究の時間#付せんアプリ

小学校・第5学年・総合的な学習の時間で振り返りやアンケートを基に課題解決に向けた活動を考える実践事例です。班の代表が共有ソフトを活用して、学級の考えや意見をまとめます。

-

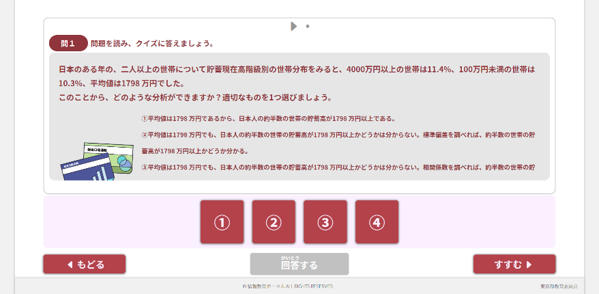

No.181 データに騙されない! 分析法を知ろう!【B5-1】

#算数・数学#情報#情報活用能力の育成

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「情報活用分野」の「統計指標、回帰、検定など用いて情報を統計的に整理できる」の項目を学ぶためのクイズ形式教材です。数学Ⅰでは「データの分析」を学びます。この科目を高校で学ぶようになった目的は「氾濫する情報に惑わされず、正しく判断する」力を身に付けるためです。数学Ⅰで学んだ知識を基に、どのデータを採用すればよいか考えてみましょう。

-

No.170 学びのアップデート第10号

#その他#学びのアップデート#学習者用端末・OS#付せんアプリ#情報活用能力の育成#情報モラル

Society5.0 に向けて、 ICT 機器及び環境というハード面 と、 それらをどう利用していくか、授業そのものをどのように構成するかというソフト面 の両方のアップデートが求められています 。そこで、これからの 「学び」を最新のものに「アップデート」 していただくことを願い、本通信のタイトルを 『 学びのアップデート 』 としました。

-

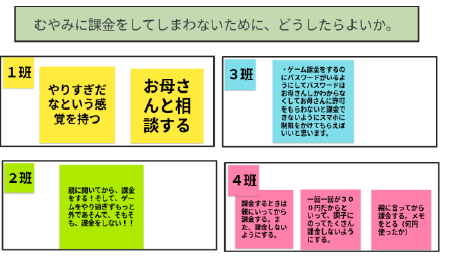

No.162 ネットゲームの落とし穴

#その他#アプリケーションソフト#付せんアプリ#情報活用能力の育成#SNS東京ルール#情報モラル

小学校・第4学年・特別活動の時間における情報モラル教育の実践事例です。 動画教材で、ゲームの課金システムについて考える活動を通して、インターネット上でルールを決めて適切な行動する態度を身に付けます。

-

No.156 古代の世界と日本

#社会・地理歴史・公民#アプリケーションソフト#付せんアプリ#情報活用能力の育成

中学校・第1学年・社会科の時間におけるICTを活用した実践事例です。 これまでの歴史の資料や学習を振り返り、平安時代の生活について予想する活動をとおして、資料を適切に捉えたり、根拠に基づき分析したり、判断する力を養います。

-

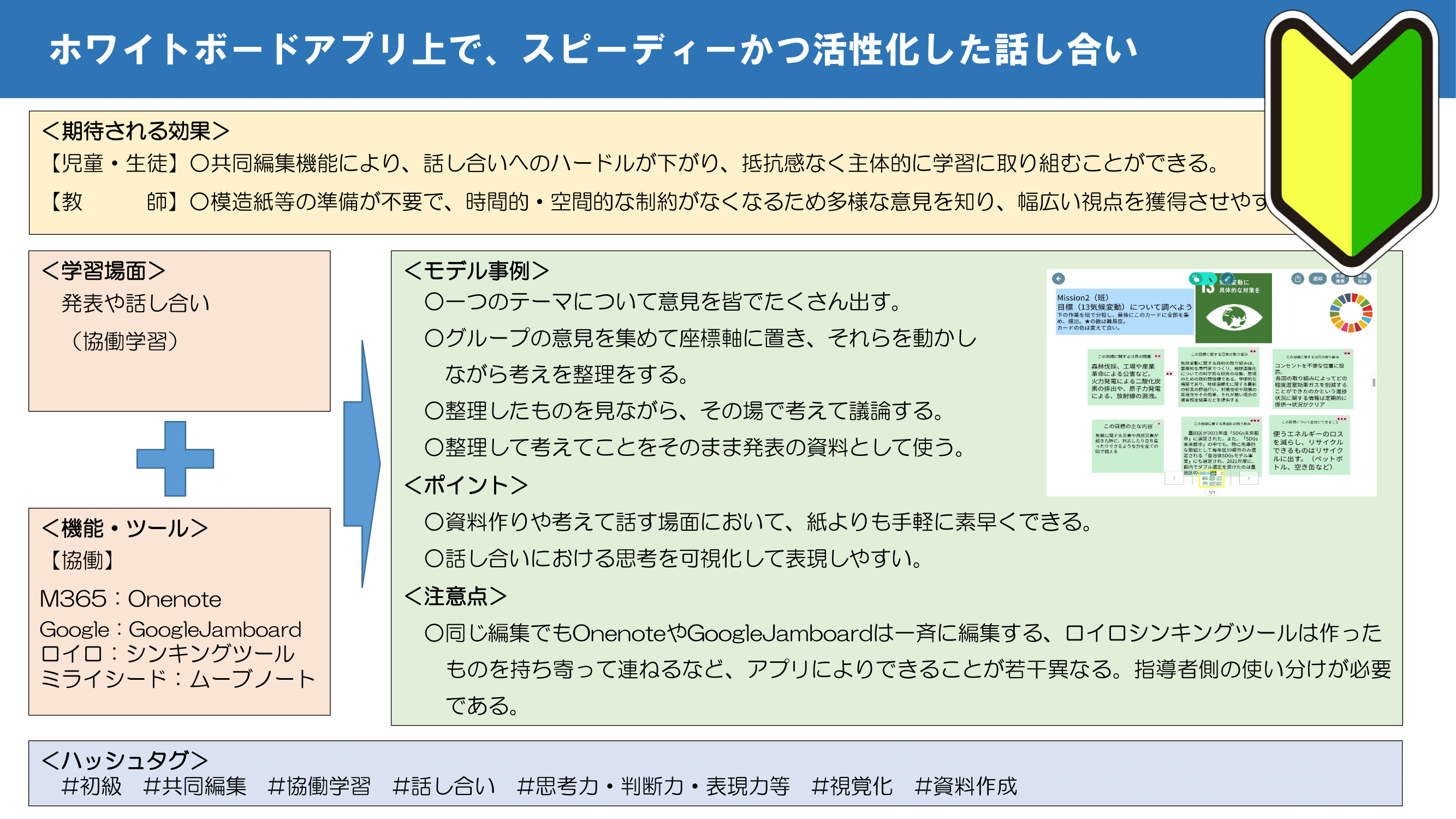

No.149 【開発委員会】モデル事例を活用した授業案例

#国語#付せんアプリ#デジタルノート

開発委員会で作成した一人1台の学習者用端末活用モデル事例を、授業に応用するための組り込み例です。1単位授業の中で、各学習場面に合わせて複数のモデル事例を組み合わせて取り込む事例を掲載しています。

-

No.139 タブレットを使うときの情報モラルについて考えよう

#その他#付せんアプリ#SNS東京ルール

中学校・第3学年・特別の教科 道徳における情報モラル教育の実践事例です。相手に配慮したタブレットPCの使い方について考えます。

-

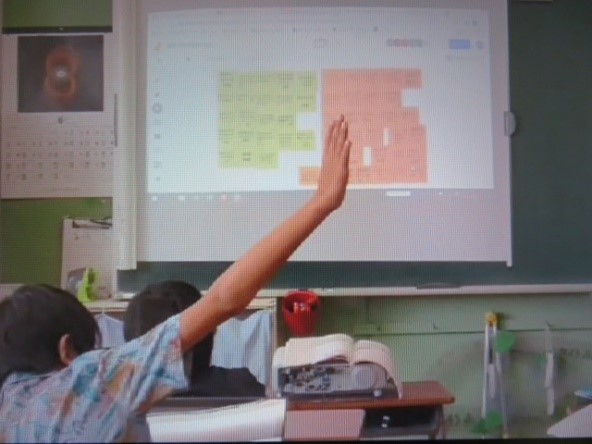

No.138 一次関数

#算数・数学#情報活用能力の育成

中学校・第2学年・数学科におけるICTを活用した実践事例です。一次関数として捉えられる二つの数量について、ICTを活用して変化や対応の特徴を見いだし、表、式、グラフを相互に関連付けて考察します。

-

No.131 修学旅行の夜

#その他#付せんアプリ

小学校・第6学年・特別の教科 道徳におけるICTの活用した実践事例です。Google JamboardやGoogleスライドを活用して意見交流します。

-

No.81 情報教育に関する指導資料(情報教育 研究開発委員会)

#学習者用端末・OS#Officeアプリ#アプリケーションソフト#付せんアプリ#Webアンケート機能#情報活用能力の育成#タイピング#情報セキュリティ#情報モラル

東京都による情報教育に関する研究開発を行い、指導資料をまとめました。情報教育に関する多くのアイデアを盛り込んでいます。ぜひ指導の参考にされてください。

-

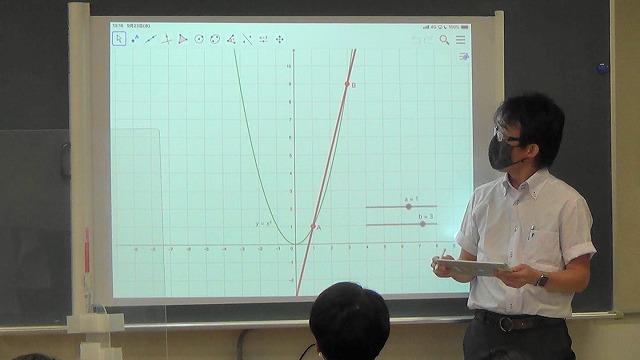

No.68 微分係数と導関数

#算数・数学#学習者用端末・OS#アプリケーションソフト

GeoGebraを活用し直感的な理解を促したり、ClassiNOTEを用いて双方向授業を展開することで数学における学びを深める。

-

No.59 提案します! 玉川学園地区に!

#総合的な学習・探究の時間#学習者用端末・OS#付せんアプリ

街探検の学習で、タブレットのカメラ機能やMy Map、クラウドを活用することで、個別の学び、協働の学びとで学びを深める。

-

No.57 きせつと なかよし -あき-

#国語#アプリケーションソフト#付せんアプリ

Jamboardアプリを使って、制作したおもちゃを発表し、お互いに付箋機能を使って作品を評価し合うことで、よりよい作品の制作につなげる。

-

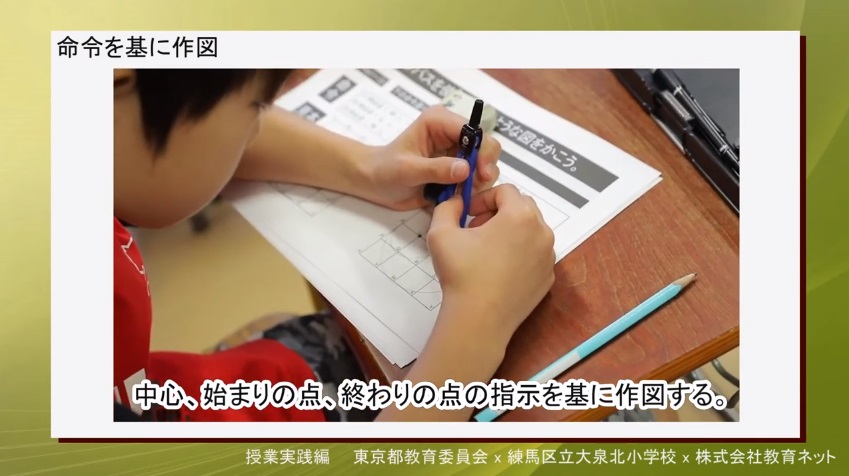

No.42 コンパスを使っていろいろな形を作図しよう

#算数・数学#プログラミング

罫線を引いたり、円や円弧を書いたりすることができるScratchプロジェクトを用意して、図形を命令に変換したり、命令を基に作図したりすることを通して、プログラミング的思考を育成する。

-

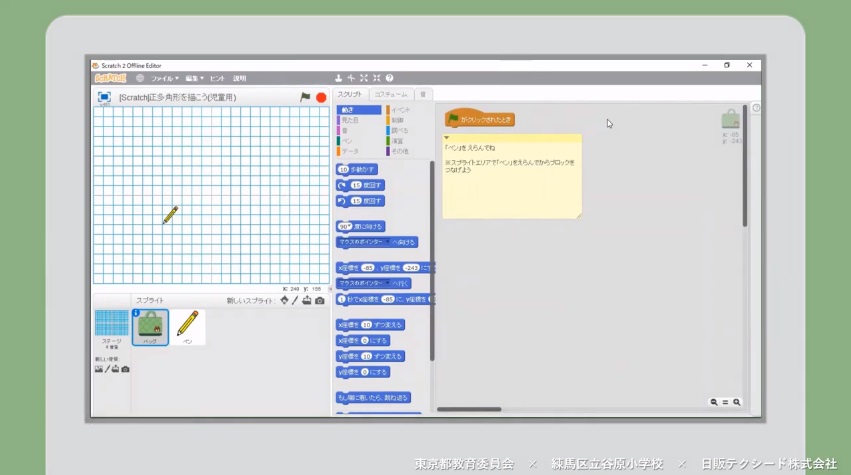

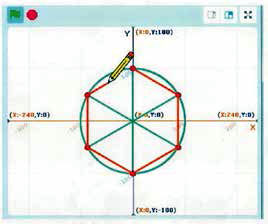

No.40 多角形と円をくわしく調べよう

#算数・数学#プログラミング

正多角形の意味を用いて作図できることを、外角を利用したプログラミングを通して確認させるとともに、人にとっては難しくともコンピュータであれば容易にできることがあることに気付かせる。

-

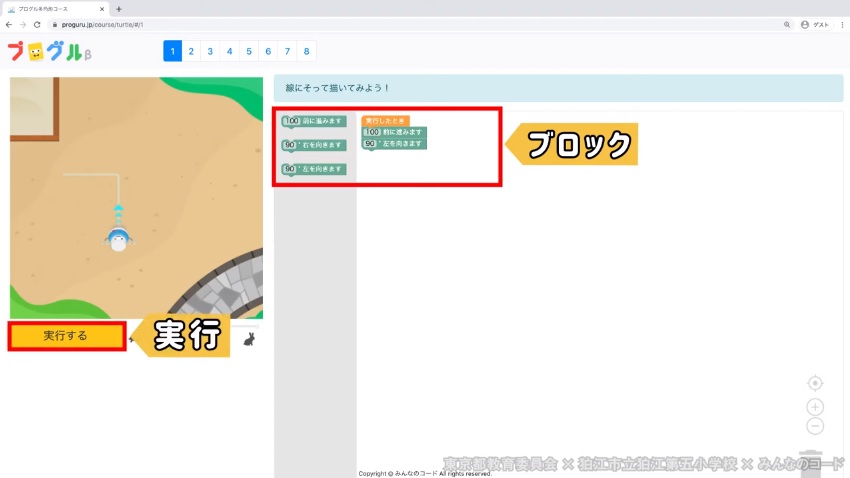

No.38 正多角形をかく学習活動

#算数・数学#プログラミング

プログルで正多角形の作図をプログラミングをすることで、正多角形の性質を理解し、コンピュータを活用することのよさに気付くことができる。

-

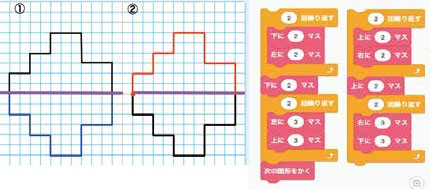

No.24 対称な図形

#算数・数学#プログラミング

線対称や点対称な図形をプログラミングにより作図し、比較することを通して、それぞれの図形の特徴を統合的・発展的に考察し、理解することができるようにする。

-

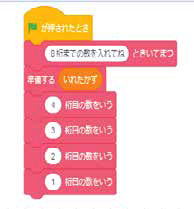

No.23 場合の数 -校長先生の食べたいラーメンを注文だ-

#算数・数学#プログラミング

具体的な事柄を整理するプログラムの組み合わせを考えたり、図や表、式などを関連付けながら説明したりすることを通して、起こり得る場合について理解を深めさせる。

-

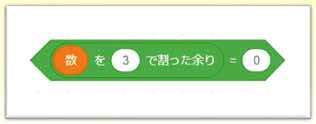

No.21 倍数・公倍数

#算数・数学#プログラミング

数の倍数や公倍数という条件を満たすときにだけ音を鳴らすプログラムを作成することを通して、倍数や公倍数の表し方について考えさせ、整数の概念や性質について捉えることができるようにする。

-

No.14 大きい数のしくみ

#算数・数学#プログラミング

「一、十、百、千」の繰り返しを利用したプログラミングを通して、十進法取り記数法の理解を深め、数の表し方を統合的に捉えることができるようにする。

-

No.3 多角形と円をくわしく調べよう -中心角を使って-

#算数・数学#プログラミング

正多角形の意味を用いて作図できることを、中心角を利用したプログラミングを通して確認させるとともに、人にとっては難しくともコンピュータであれば容易にできることがあることに気付かせる。

-

No.2 多角形と円をくわしく調べよう

#算数・数学#プログラミング

正多角形の意味を用いて作図できることを、外角を利用したプログラミングを通して確認させるとともに、人にとっては難しくともコンピュータであれば容易にできることがあることに気付かせる。

-

No.1 多角形と円をくわしく調べよう

#算数・数学#プログラミング

正多角形の意味を用いて作図できることを、外角を利用したプログラミングを通して確認させるとともに、人にとっては難しくともコンピュータであれば容易にできることがあることに気付かせる。