No.359 R6生成AI研究校指導案(情報:普通科3年)

AI や生成AI についてスライドを用い、理解を深める。生成AI の体験を通して、生成AI の活用方法を知る。

事例ファイル

おすすめの事例

-

No.365 R6生成AI研究校指導案(歴史総合)

#社会・地理歴史・公民#生成AI

生成AI(人工知能生成技術)を用いて生徒の歴史観の育成を行う。生徒は生成AI の仕組みを理解し、授業で学習した事を踏まえて歴史探究を行う。

-

No.364 R6生成AI研究校指導案(文学国語)

#国語#生成AI

・生成AIを活用して、これまでに学習した小説教材を分析し、その構成要素や文体の特徴について理解を深める。 ・生成AIの助けを借りながら小説を書く。

-

No.363 R6生成AI研究校指導案(物理基礎)

#理科#生成AI

・再生可能エネルギーと原子力発電に関する比較を行い、日本科学技術振興財団からの装置貸出や出前授業を利用する。 ・ユネスコスクールとして、持続可能な開発のための教育(ESD)を推進するため、SDGs7番目への理解と貢献のための授業を展開する。

-

No.362 R6生成AI研究校指導案(総合的な探求の時間)

#総合的な学習・探究の時間#生成AI

探究のサイクルの中の「課題の設定」において、友人との対話、対話 型 生成 AI の 活用 を通して 、 自らのリサーチクエスチョン を多面的・多角的に検討する。

-

No.361 R6生成AI研究校指導案(生物基礎)

#理科#生成AI

・DNA の構造を表す模式図から、DNA の構造の特徴や規則性を見いだして表現する。 ・DNA の複製のしくみを示す模式図から、DNA が複製され、塩基配列が同じDNA が2本作られるしくみを見いだして表現する。

-

No.360 R6生成AI研究校指導案(数学)

#算数・数学#生成AI

・大学の難しい過去問などを用いて、自力で解くグループと生成AI に解かせるグループで対決を行う。 ・正解にたどり着くスピードを競いながら、プロンプトの工夫を学ぶ。

-

No.358 R6生成AI研究校指導案(国語科)

#国語#生成AI

本単元で取り扱う西垣通の『ビッグデータと人工知能』を読み、その内容を踏まえて情報の妥当性や信頼性を吟味しながら、生成AIを使用して文章を作成し、情報の妥当性について検証していく。

-

No.357 R6生成AI研究校指導案(国語:職能開発科2年)

#国語#生成AI

・生成AI を活用しながら、学校の魅力についてのプレゼンテーションに使用する文章を考える。

-

No.356 R6生成AI研究校指導案(国語)

#国語#生成AI

・夏休みの思い出をもとに生成AI を用いて俳句を作り、互いに読み合う。 ・どういった作品が良い俳句と感じるか、考えをまとめる。

-

No.355 R6生成AI研究校指導案(国語(中学))

#国語#生成AI

①プロンプトを工夫して生成AI流「枕草子」を書かせる。 ②生成AI流「枕草子」との比較を通して、清少納言「春はあけぼの」の 発想・表現・構成を分析する。 ③自分流「枕草子」を書き、自己のものの見方や表現の特徴を分析する。

-

No.354 R6生成AI研究校指導案(公民)

#社会・地理歴史・公民#生成AI

・生成AI を用いて資料や他者の意見の整理の効率化を図る。 ・生徒とは異なる立場の参考意見として生成AIを活用し、考えの広がりを促進する。

-

No.353 R6生成AI研究校指導案(古典探究)

#国語#生成AI

古典に用いられている語句の意味や用法を理解し 、 古典を読むために必要な語句の量を増すことを通して 、 語感を磨き語彙を豊かにすること。言葉がもつ価値への認識を深めるとともに 、 生涯にわたって古典に親しみ自己を向上させ 、 我が国の言語文化の担い手としての自覚を深め 、 言葉を通して他者や社会に関わろうとする態度を養う。

-

No.352 R6生成AI研究校指導案(現代の国語)

#国語#生成AI

生成AIを用いてその場で添削させることで、生徒の文章を書いたままで終わらせず、改良を加えることができる。

-

No.351 R6生成AI研究校指導案(海洋環境)

#生成AI

自分が着眼して表現したものが適切で、的確なものであるかを生成AI によって判断することにより、客観的な視点や適切な表現方法、新しい視点を培い相手にとって分かりやすい表現力が身につく。

-

No.350 R6生成AI研究校指導案(英語)

#外国語#生成AI

作成した英文を瞬時に添削でき、またプロンプトを変えることで自分のレベルにあった英文を提示してもらうことが可能である。

-

No.349 R6生成AI研究校指導案(コミュニケーション英語)

#外国語#生成AI

英作文を作成し、生成AI を用いて添削する

-

No.348 R6生成AI研究校指導案 (文学国語)

#国語#生成AI

テーマや表現したい内容など段階的な質問に答えていくことで、短歌を作る過程を明確に意識させることができる。また、生成AI に講評させることで、人間との差異を認識させることができる。

-

No.347 R6生成AI研究校指導案 (探究)

#総合的な学習・探究の時間#生成AI

探究活動における「問い」と「仮説」について、教員が作成したプロンプトを元に、生成AIと対話しながらより良いものになるようブラッシュアップしていく。

-

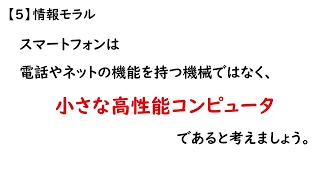

No.337 学びのアップデート第25号

#社会・地理歴史・公民#情報#学びのアップデート#アプリケーションソフト#デジタルリテラシー#情報モラル

「デジタルを活用したこれからの学び」の授業風景やAIドリルの活用、データの活用と探究活動、「闇バイト」について考えるデジタル教材 について紹介しています。

-

No.336 学びのアップデート第24号

#総合的な学習・探究の時間#学びのアップデート#生成AI#GIGAワークブックとうきょう#プログラミング#情報モラル

運動会のダンス動画を身に来れない保護者への動画配信、災害に備えた情報収集・情報発信、小学校からの問題解決とプログラミング、問題解決に生成AIを組み合わせた活動について紹介しています。

-

No.335 学びのアップデート第23号

#その他#生成AI#SNS東京ルール

高校生がSNSを活用した社会活動、学習者用端末を文具のように扱う授業実践、生成AIを用いた感想文作成の授業実践例を紹介しています。

-

No.334 学びのアップデート第22号

#その他#学びのアップデート#生成AI#チャット・投稿#GIGAワークブックとうきょう

チャットを用いた授業、オンライン学習デーの報告、GIGAワークブックとうきょう(令和5年度版)、生成AIの授業実践例を紹介しています。

-

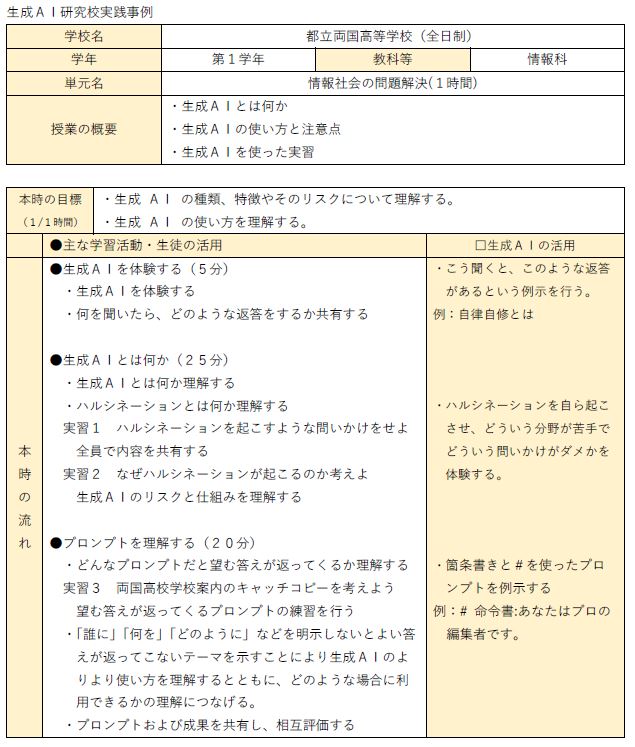

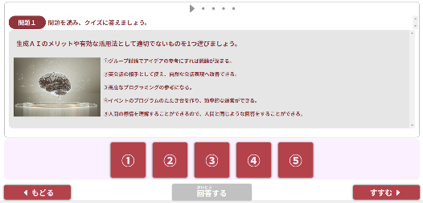

No.333 生成AI 情報社会の問題解決【都立両国高等学校(全日制)】

#情報#生成AI#情報モラル

・生成AIとは何か ・生成AIの使い方と注意点 ・生成AIを使った実習

-

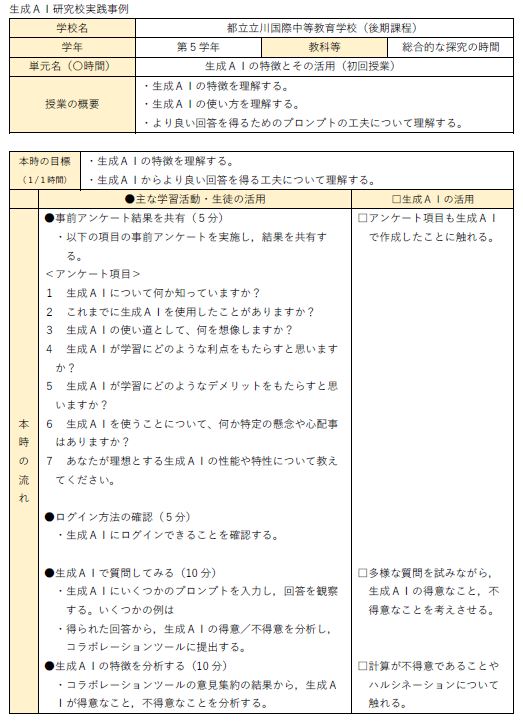

No.332 生成AIの特徴とその活用(初回授業)【都立立川国際中等教育学校(後期課程)】

#総合的な学習・探究の時間#生成AI#情報モラル

・生成AIの特徴を理解する。 ・生成AIの使い方を理解する。 ・より良い回答を得るためのプロンプトの工夫について理解する。

-

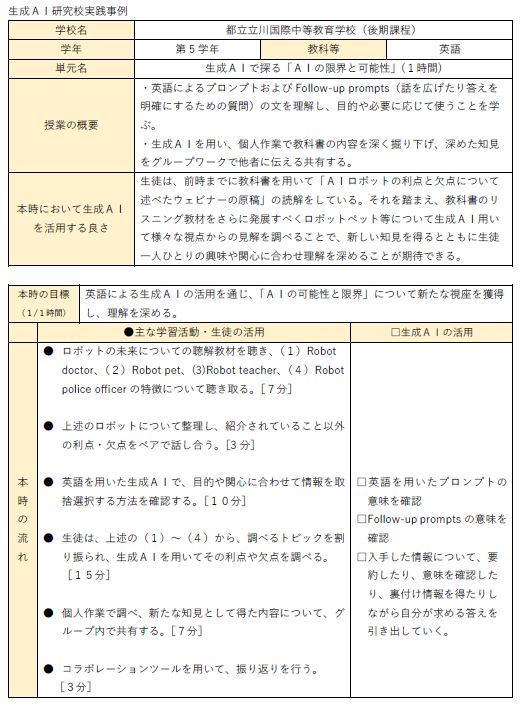

No.331 生成AI研究授業指導案(英語)【都立立川国際中等教育学校(後期課程)】

#外国語#生成AI

・英語によるプロンプトおよびFollow-up prompts(話を広げたり答えを 明確にするための質問)の文を理解し、目的や必要に応じて使うことを学 ぶ。 ・生成AIを用い、個人作業で教科書の内容を深く掘り下げ、深めた知見 をグループワークで他者に伝える共有する。

-

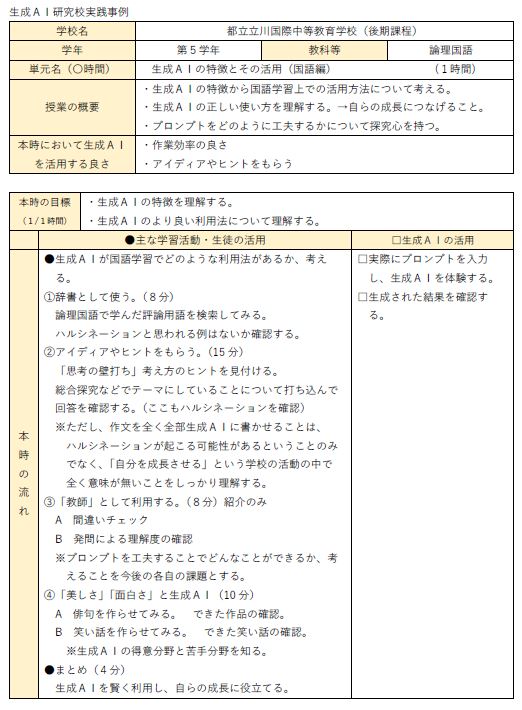

No.330 生成AIの特徴とその活用(国語編)【都立立川国際中等教育学校(後期課程)】

#国語#生成AI#情報モラル

・生成AIの特徴から国語学習上での活用方法について考える。 ・生成AIの正しい使い方を理解する。→自らの成長につなげること。 ・プロンプトをどのように工夫するかについて探究心を持つ。

-

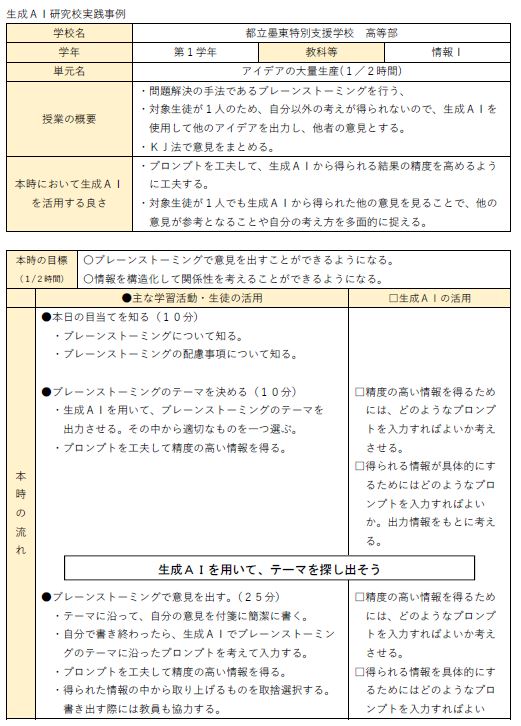

No.329 生成AIを使ったアイデアの大量生産【墨東特別支援学校】

#情報#生成AI#情報モラル

・問題解決の手法であるブレーンストーミングを行う、 ・対象生徒が1人のため、自分以外の考えが得られないので、生成AIを 使用して他のアイデアを出力し、他者の意見とする。 ・KJ法で意見をまとめる。

-

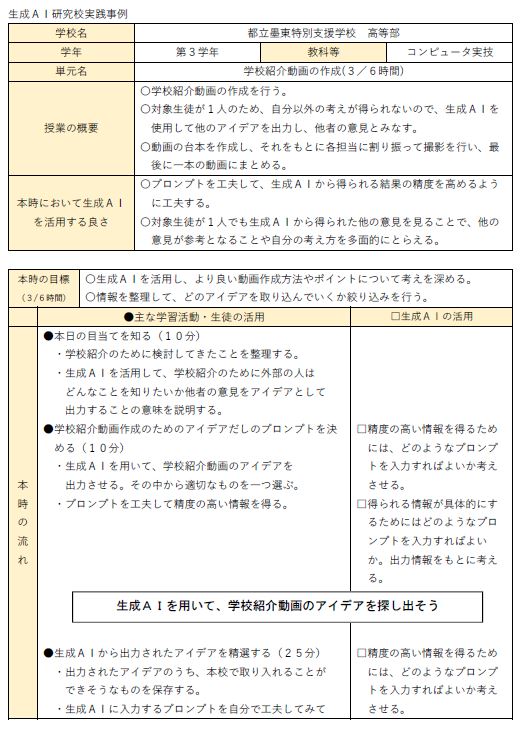

No.328 生成AIを使った学校紹介動画の作成【都立墨東特別支援学校 高等部】

#その他#生成AI

〇学校紹介動画の作成を行う。 〇対象生徒が1人のため、自分以外の考えが得られないので、生成AIを 使用して他のアイデアを出力し、他者の意見とみなす。 〇動画の台本を作成し、それをもとに各担当に割り振って撮影を行い、最 後に一本の動画にまとめる。

-

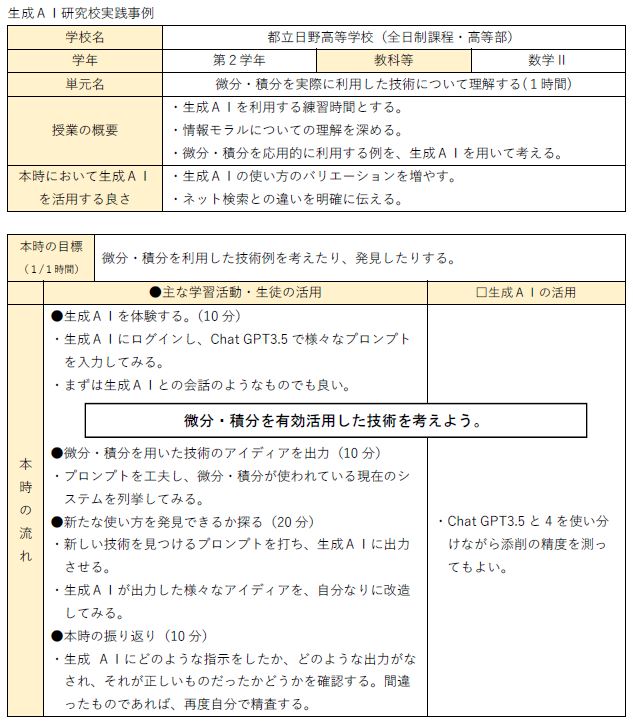

No.327 微分・積分を実際に利用した技術について理解する【都立日野高等学校(全日制課程・高等部)】

#算数・数学#生成AI#情報モラル

・生成AIを利用する練習時間とする。 ・情報モラルについての理解を深める。 ・微分・積分を応用的に利用する例を、生成AIを用いて考える。

-

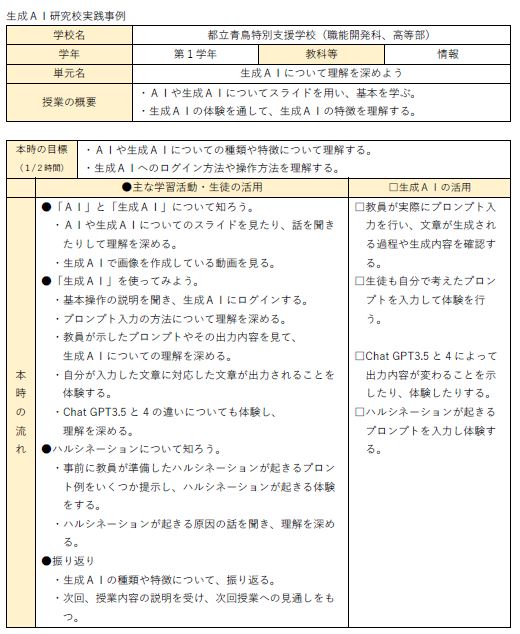

No.326 生成AIについて理解を深めよう【都立青鳥特別支援学校(職能開発科、高等部)】

#情報#生成AI#情報モラル

・AIや生成AIについてスライドを用い、基本を学ぶ。 ・生成AIの体験を通して、生成AIの特徴を理解する。

-

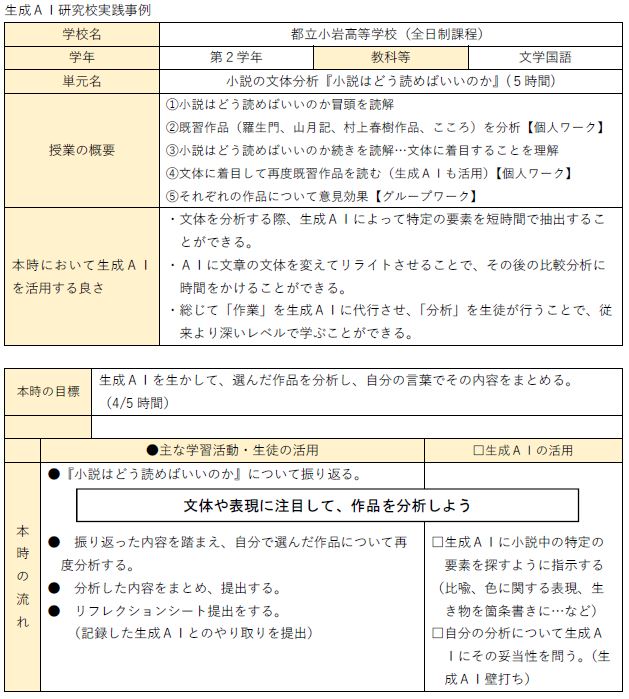

No.325 【生成AI】小説の文体分析『小説はどう読めばいいのか』【都立小岩高等学校(全日制課程)】

#国語#生成AI

文体を分析する際、生成AIによって特定の要素を短時間で抽出するこ とができます。生成AIに文章の文体を変えてリライトさせることで、その後の比較分析に 時間をかけます。総じて「作業」を生成AIに代行させ、「分析」を生徒が行うことで、従 来より深いレベルで学ぶことができる授業です。

-

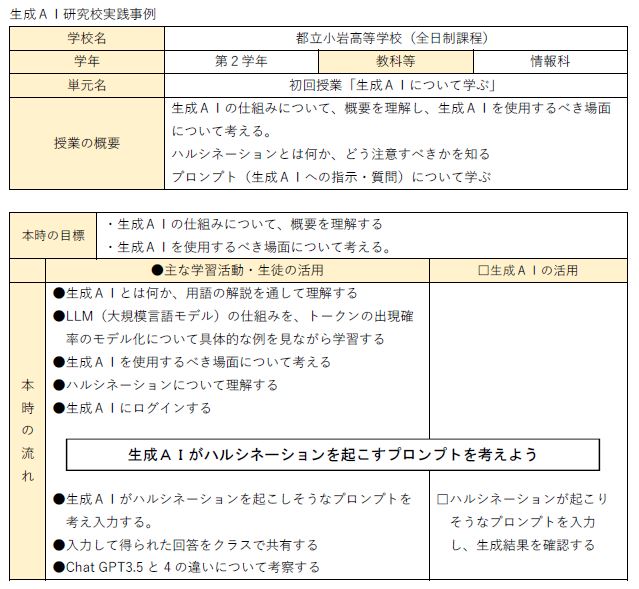

No.324 初回授業「生成AIについて学ぶ」【都立小岩高等学校(全日制課程)】

#情報#生成AI#情報モラル

生成AIの仕組みについて、概要を理解し、生成AIを使用するべき場面 について考えます。ハルシネーションとは何か、どう注意すべきかを知り 、プロンプト(生成AIへの指示・質問)について学ぶ授業です。

-

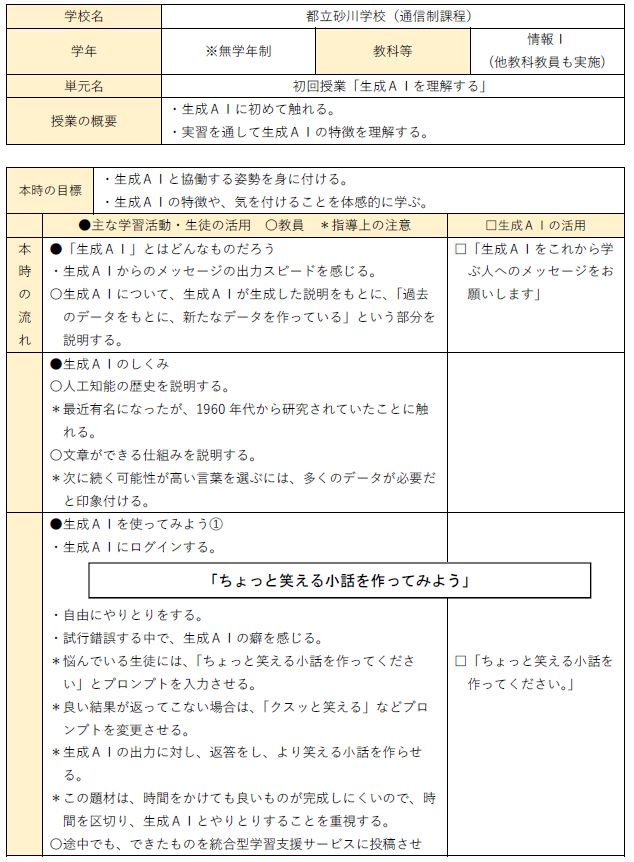

No.323 初回授業「生成AIを理解する」【都立砂川高等学校(通信制課程)】

#情報#生成AI#情報モラル

・生成AIに初めて触れる。 ・実習を通して生成AIの特徴を理解する。

-

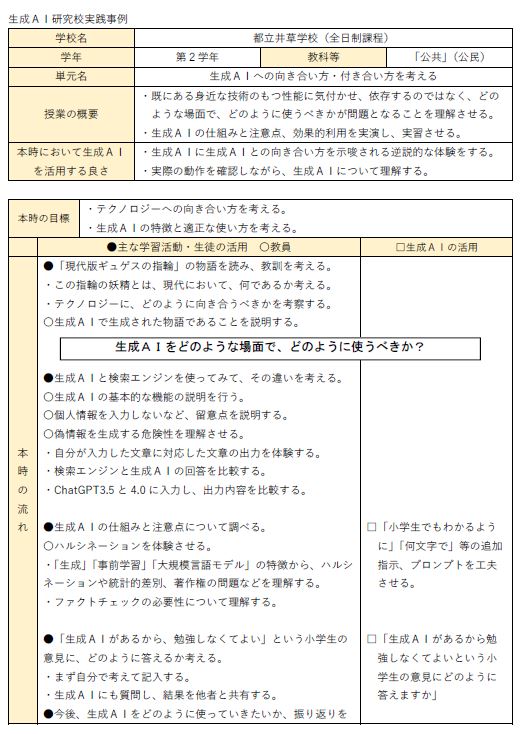

No.322 生成AIへの向き合い方・付き合い方を考える(都立井草学校・公共)

#社会・地理歴史・公民#生成AI#情報モラル

既にある身近な技術のもつ性能に気付かせ、依存するのではなく、どの ような場面で、どのように使うべきかが問題となることを理解させる授業です。生成AIの仕組みと注意点、効果的利用を実演し、実習させます。

-

No.321 【生成AI】校務での活用に関する 実践事例報告書(都立砂川高等学校)

#生成AI

生成AIを利用した校務の効率化の例を3つ紹介します。校務の中で生成AIがどのように活用できるのかの参考にしてください。

-

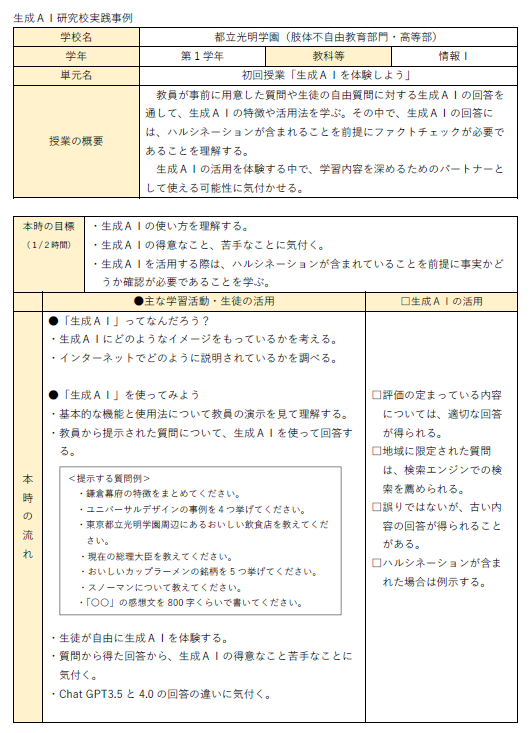

No.320 初回授業「生成AIを体験しよう」【都立光明学園(肢体不自由教育部門・高等部)】

#情報#生成AI#情報モラル

教員が事前に用意した質問や生徒の自由質問に対する生成AIの回答を通して、生成AIの特徴や活用法を学ぶ。その中で、生成AIの回答には、ハルシネーションが含まれることを前提にファクトチェックが必要であることを理解させます。生成AIの活用を体験する中で、学習内容を深めるためのパートナーとして使える可能性に気付かせる授業です。

-

No.314 (デジタル教材活用事例)タイピングのホームポジションをマスターしよう!【 A2345-2】

#情報#情報活用能力の育成#タイピング

タイピング技術の向上に向けた基本操作の確認を行う場面での活用事例です。

-

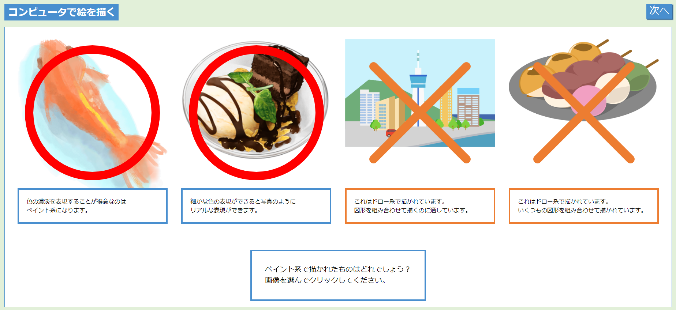

No.313 (デジタル教材活用事例)どっちで描く?ドロー系・ペイント系【A5-2】

#情報#情報活用能力の育成#情報デザイン

画像をデジタル化するときに、利用する方法に応じた保存や作成する方法について学ぶ場面での活用事例です。

-

No.272 ネット、アプリ、生成AIで調べるときは…?【C5-6】

#生成AI#情報活用能力の育成

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「情報モラル・セキュリティ分野」の「目的に応じてアプリやインターネット上のサービス等を効率的に利用できる」の項目を学ぶためのクイズ教材です。高度情報化社会の現在、スマホやパソコンで簡単に情報を調べることができます。一方、その情報には注意すべき点もあります。皆さんはインターネット上のサービスを目的に応じて使い分けられていますか?クイズを通して確認してみましょう。

-

No.267 データベースの仕組みを知ろう【A5-4】

#情報#情報活用能力の育成

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「基本的操作」の「データベースが構築できる」の項目を学ぶためのインタラクティブ教材です。様々なデータが活用されているのは、データベースというシステムがあり、関連するデータを組み合わせて利用できるようにしていることを理解してもらう内容です。

-

No.242 学びのアップデート第19号

#その他#学びのアップデート#生成AI#情報モラル

情報モラル教育やネット上のフリー素材、ICT活用指導力、子供たちにとって身近な生成AIの世界などを紹介します。

-

No.240 学びのアップデート第17号

#その他#学びのアップデート#生成AI#アプリケーションソフト#タイピング#GIGAワークブックとうきょう#情報モラル

東京都制作デジタル教材「タイピングをマスターしよう!」や、生成AI、改正著作権法35条運用指針などを紹介します。

-

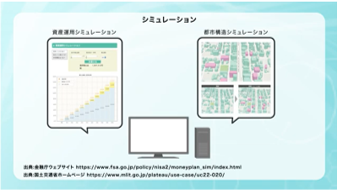

No.239 情報Ⅰ授業動画「モデル化とシミュレーション」

#情報#情報活用能力の育成

「モデル化とシミュレーション」の授業では、社会や自然などにおける事象をモデル化する方法、シミュレーションを通してモデルを評価し改善する方法について理解し、その技法を活用して問題を発見・解決するためのスキルを学びます。

-

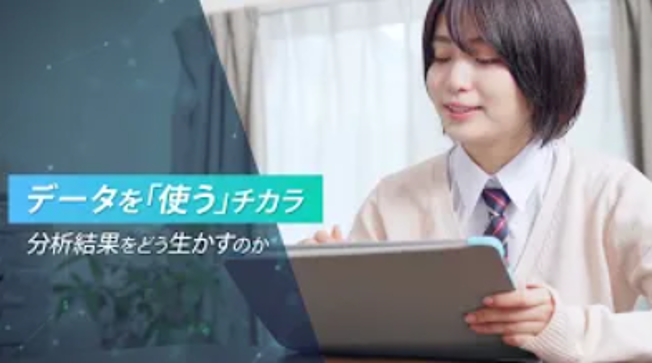

No.238 情報Ⅰ授業動画「データの活用」

#情報#情報活用能力の育成

「データの活用」の授業では、データを表現・蓄積するための表し方と、データを収集・整理・分析する方法について理解し、その技法を活用して問題を発見・解決するためのスキルを学びます。

-

No.237 情報Ⅰ授業動画「プログラミング」

#情報#プログラミング

「プログラミング」の授業では、アルゴリズムを表現する手段や、プログラミングによってコンピュータや情報通信ネットワークを活用する手法について理解し、その技法を活用して問題を発見・解決するためのスキルを学びます。

-

No.235 問題のモデル化とシミュレーション

#情報#Officeアプリ#アプリケーションソフト

高等学校・第1学年・情報科でICTを活用した実践事例です。モデル化とシミュレーションについて学び、テーマを決めて実際にモデル化とシミュレーションを行います。

-

No.224 個人情報・情報セキュリティ・情報モラルと個人の責任

#情報#アプリケーションソフト#情報セキュリティ#情報モラル

高等学校・第1学年・情報科で不正アクセスなどインターネットのセキュリティ問題について学ぶ実践事例です。スマートフォンを紛失した時や盗難にあった時など、具体的な対策を考えます。

-

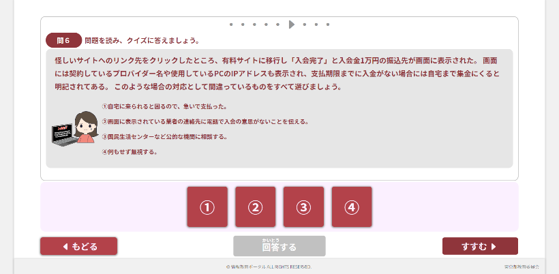

No.189 SNS・情報モラル・セキュリティクイズ【C5-5】

#情報#情報活用能力の育成#情報セキュリティ#情報モラル

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「情報モラル・セキュリティ分野」の「情報に関する法律や制度を踏まえ、適切に行動しようとする」の項目を学ぶためのクイズ教材です。SNSのトラブル、公衆Wi-Fi、プライバシー、著作権、クラウド、セキュリティ、架空請求などについて正しく理解し、適切に行動することができるかクイズにチャレンジしましょう。

-

No.188 SNS活用クイズ【C5-4】

#情報#情報活用能力の育成#情報セキュリティ

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「情報モラル・セキュリティ分野」の「目的に応じて、チャット、電子掲示板、Web、SNSなどを効率的に活用できる」の項目を学ぶためのクイズ教材です。校内でSNSを活用する際に注意することを学びます。文化祭や学校紹介のビデオ等を配信する際の注意点について正しく理解できているか確かめてみましょう。

-

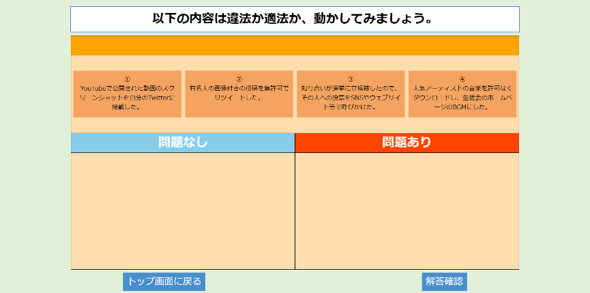

No.187 これは違法?適法?【C5-3】

#情報#情報活用能力の育成#情報モラル

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「情報モラル・セキュリティ分野」の「情報に関する法律や制度について理解できる」の項目を学ぶためのインタラクティブ教材です。日常生活の中で起こりそうな4つの事例は、現在の法律に照らすと合法でしょうか、それとも違法行為でしょうか。事例のタイルを動かして確認してみましょう。

-

No.186 何を使って情報発信しますか?【B5-4】

#情報#情報活用能力の育成

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「情報活用分野」の「Web、SNS、ライブ配信等、相手や目的に応じて効率的に情報の発信・交信ができる」の項目を学ぶための動画教材です。現在では、中学生や高校生でも情報を発信できる時代です。世の中には様々な情報発信手段があり、適切に使い分けていくことが大切です。本動画では校内の行事の配信を例に、効率的で安全な情報発信について考えていきます。

-

No.184 伝わるデザインはどれ?【B5-3】

#情報#情報活用能力の育成#情報デザイン

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「情報活用分野」の「相手や目的に応じて、効果的に表現できる」の項目を学ぶためのクイズ形式教材です。伝えたいことを上手に伝えるためには、どのようなデザインをすればよいのかを考える教材です。「情報デザイン」の考え方から表現の方法を学ぶことができます。

-

No.183 情報活用の効率的な計画を考えよう!【B5-2】

#情報#情報活用能力の育成

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「情報活用分野」の「シミュレーション結果を踏まえて、情報活用の効率的な計画を立案できる」の項目を学ぶための動画教材です。情報活用の効率的な計画を立案するための方法であるシミュレーションについて動画で学びます。授業などで課題解決をする際に活用しましょう。

-

No.182 どっちで描く?ドロー系・ペイント系【A5-2】

#情報#その他#情報活用能力の育成#情報デザイン

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「基本的操作」の「目的に応じて効果的にアプリケーションを選択・操作できる」の項目を学ぶためのインタラクティブ教材です。コンピュータグラフィックを作成するためのソフトウェアには大きく2種類に分けられます。違いを理解して目的に応じて使い分けてみましょう。

-

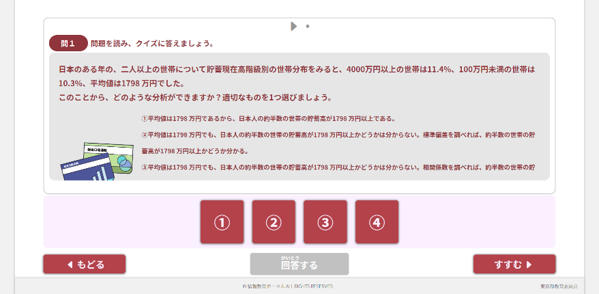

No.181 データに騙されない! 分析法を知ろう!【B5-1】

#算数・数学#情報#情報活用能力の育成

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「情報活用分野」の「統計指標、回帰、検定など用いて情報を統計的に整理できる」の項目を学ぶためのクイズ形式教材です。数学Ⅰでは「データの分析」を学びます。この科目を高校で学ぶようになった目的は「氾濫する情報に惑わされず、正しく判断する」力を身に付けるためです。数学Ⅰで学んだ知識を基に、どのデータを採用すればよいか考えてみましょう。

-

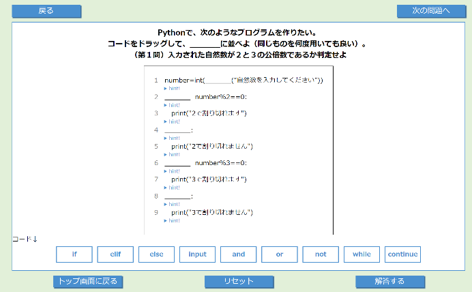

No.180 Pythonで簡単プログラミング【A5-1】

#情報#その他#情報活用能力の育成#プログラミング

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「基本操作分野」の「統計ソフト(R)、表計算ソフト(ソルバー)、DBMS、Python、JavaScript、ドリトル」の項目のうちPythonについて学ぶためのインタラクティブ教材です。Pythonは世界で広く使われている言語です。プログラミングでよく使う文法を、問題を解きながらマスターしましょう。分からない場合はヒントを見ることができます。何回間違えても大丈夫なので、トライ&エラーを繰り返しましょう。

-

No.179 GIGAスクール構想、脱ハンコ、次は…【C5-1】

#情報#その他#情報活用能力の育成#情報セキュリティ

本教材は、情報活用能力#東京モデルの「STEP5」、「情報モラル・セキュリティ分野」の「情報や情報技術を暮らしやすい社会や持続可能な社会の構築に生かそうとする」の項目を学ぶための動画教材です。「Society5.0」に向けて変化し始めている現在の私たちの生活について学び、私たちがこれから便利で暮らしやすい社会にするためにデジタルをどのように活用すればよいかグループで話し合ってみましょう。

-

No.169 VRで校舎を保存しよう

#情報#アプリケーションソフト#情報活用能力の育成

特別支援学校・高等部・情報化におけるICTを活用した実践事例です。 解体予定の校舎を保存するため、360度カメラを使って撮影し、VRにより旧校舎を保存する活動を通して、相手や目的に応じて、効果的に表現する力を身に付けます。

-

No.166 情報通信ネットワークを用いた問題解決

#情報#Officeアプリ#アプリケーションソフト#Webアンケート機能#情報活用能力の育成

高等学校・第1学年・情報科におけるICTを活用した実践事例です。 「クラスの情報モラルを高める」ことを目的とし、クラスの状況を概観しながら仮説を立て、実際にクラスに対してFormsやGoogleフォームを用いてアンケート調査を計画・実施し、結果を表計算ソフトウェア等で分析しながら、その結果を元に、情報モラルを高めるためのプレゼンテーションを行います。

-

No.160 問題の解決と処理手順の自動化

#情報#アプリケーションソフト#情報活用能力の育成#プログラミング

高等学校・第1学年・情報科におけるプログラミング教育の実践事例です。 様々なアルゴリズムについて考え、プログラミングを問題解決に生かす方法を理解する活動を通して問題解決に向けて、計画を最適化し、評価、改善しながら実行できる力を養います

-

No.134 技術文化の発展と知的財産権

#情報#アプリケーションソフト#情報活用能力の育成#タイピング

高等学校・第1学年・情報化における文字入力に関する実践事例です。情報社会における法律や権利について学び、メディア・リテラシーを養う単元において、毎時間、タイピング練習を積み重ね、効率の良い文字の入力について学びます

-

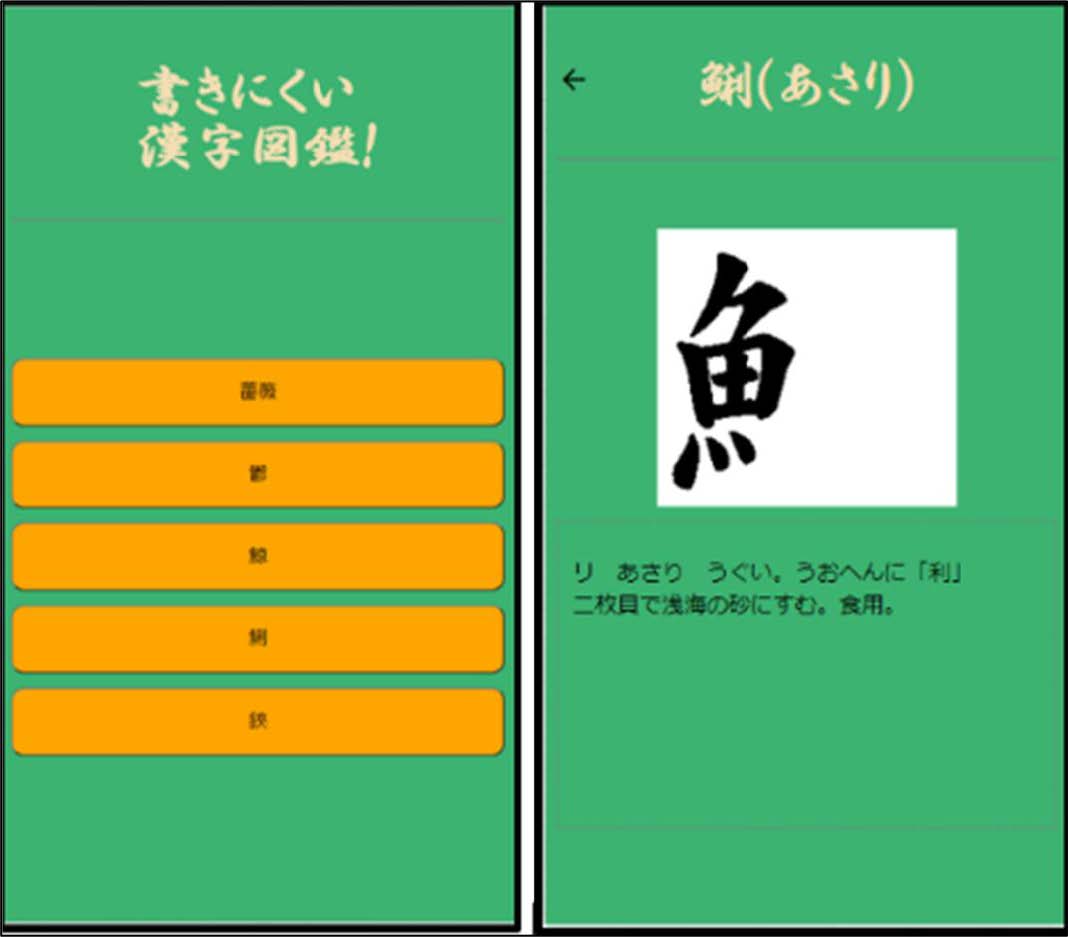

No.69 アルゴリズムとプログラム

#情報#プログラミング

クラウドの開発環境でテキスト型プログラムの作成方法やアルゴリズムについて学習し、「日常生活で便利なツール」や「学習ツール」をプログラムで制作する。

-

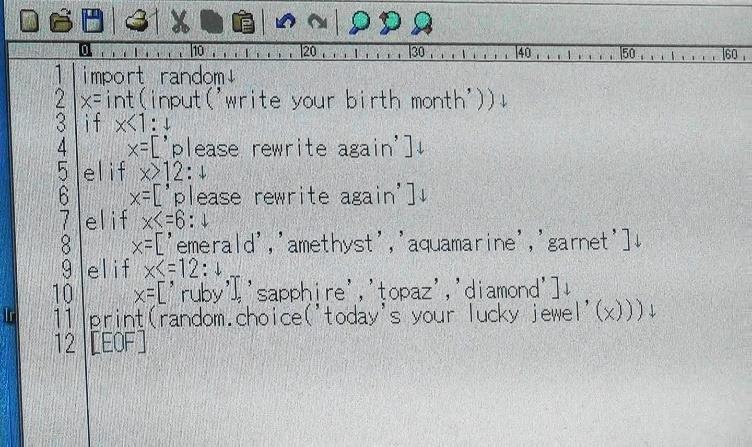

No.67 アルゴリズムとプログラム

#情報#プログラミング

Python言語を用いてに日常生活で役に立ちそうなプログラムの制作を行う。

-

No.48 情報のモラルと管理

#情報#SNS東京ルール

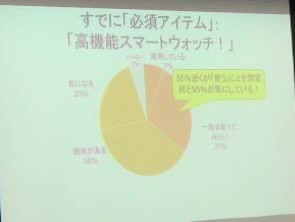

・SNSに関するアンケート結果をまとめたグラフと、本校のSNS学校ルールを比較し、SNS利用における自分たちの実態を把握し、課題について協議する。 ・SNS学校ルール改定に向けた取組みに、主体的に参加する態度を育てる。